クラウドファンディングは、法人にとって新たな資金調達手段として注目を集めています。

インターネットを通じて多くの支援者から資金を募ることができ、事業の実現可能性を検証する機会にもなります。

本記事では、法人向けクラウドファンディングについて、その仕組みから種類、実施方法、会計処理、税金の取り扱いまでを網羅的に解説します。

資金調達の方法について検討されている法人様は、ぜひ参考にご活用ください。

目次

クラウドファンディングとは

クラウドファンディングとは、インターネットを通じて不特定多数の人々から資金を調達する方法です。

近年、その市場は国内外で急速に拡大しており、個人だけでなく法人にとっても新たな資金調達手段として注目を集めています。

従来の金融機関からの融資や投資とは異なり、クラウドファンディングは、より幅広い層からの支援を受けられる点が大きな特徴です。

これにより、資金調達の機会が限られていた企業や、新規事業に挑戦するスタートアップ企業でも、アイデア次第で資金調達の道が開けます。

法人がクラウドファンディングを利用するケースとしては、新製品の開発、新規事業の立ち上げ、社会貢献プロジェクトなどが挙げられます。

プロジェクトの成功には、共感を呼ぶストーリーや魅力的なリターン設計だけでなく、明確な目標設定、効果的なプロモーション、支援者とのコミュニケーションが不可欠です。

ただし、クラウドファンディングには、目標金額に達しないリスクや情報漏洩のリスクなど、注意すべき点もあります。(詳細については後述します。)

クラウドファンディング以外の資金調達方法につきましては、こちらの記事もご参照ください▼

ファクタリングで資金調達するメリット・デメリットを解説!注意点も解説

法人向けクラウドファンディングの種類

法人向けクラウドファンディングには、以下の3種類があります。

- 購入型

- 寄付型

- 投資型

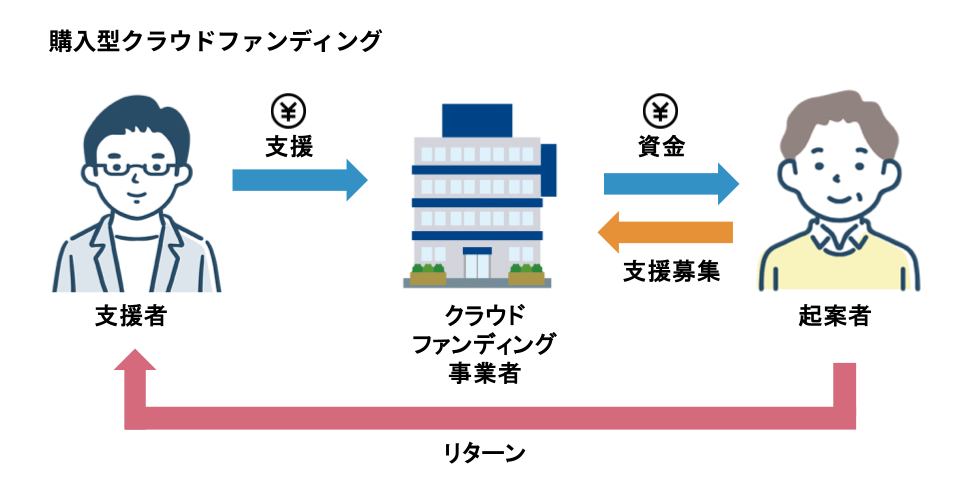

購入型クラウドファンディング

購入型クラウドファンディングは、プロジェクトを支援してくれた対価として、支援者に商品やサービスなどのリターン(返礼品)を提供する形式です。

新製品の開発資金やイベント開催費用を調達する際によく利用されます。

この方式のメリットは、資金調達と同時に新商品やサービスのプロモーション、テストマーケティングができる点です。

また、顧客の反応を事前に把握でき、ファンを作りやすいという利点もあります。

しかし、リターンの設計、製造、発送にはコストと手間がかかる点に注意が必要です。

また、「All or Nothing※」方式の場合、目標金額に達しないと資金を受け取れないリスクがあります。

成功のためには、魅力的なリターン設計と、SNSなどを活用した積極的なプロモーションが重要となります。

※クラウドファンディングにおける「All or Nothing」方式とは、プロジェクトの目標金額が達成された場合にのみ、集まった資金を受け取ることができる方式のこと。それに対して「All-In(オールイン)」とは、目標金額の達成・未達成に関わらず、プロジェクト終了時に集まった資金を全て受け取ることができる方式のこと。All-inの場合、目標金額に到達しなくても、集まった分の資金はプロジェクト実行者のものになる。

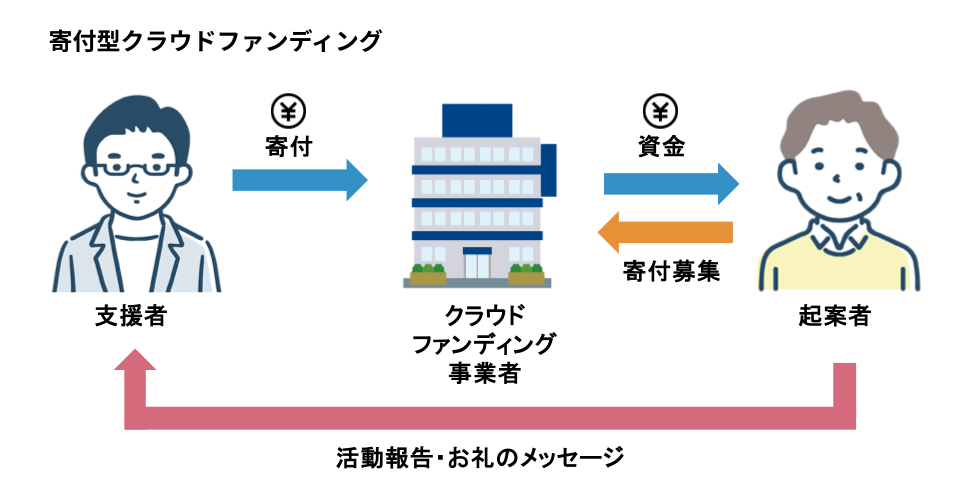

寄付型クラウドファンディング

寄付型クラウドファンディングは、企業が社会貢献活動や地域活性化プロジェクトなど、共感を呼ぶプロジェクトに対して、支援者からリターンなしで資金を調達する方法です。

企業にとっては、CSR活動の一環として、企業イメージ向上に繋がる点が大きなメリットです。

また、社会的な意義を明確に打ち出すことで、共感を集めやすく、資金調達のハードルが比較的低いという特徴もあります。

ただし、寄付型は直接的な収益には繋がりにくいため、プロジェクトの意義や成果を明確に伝え、支援者の共感を得るストーリー設計が重要になります。

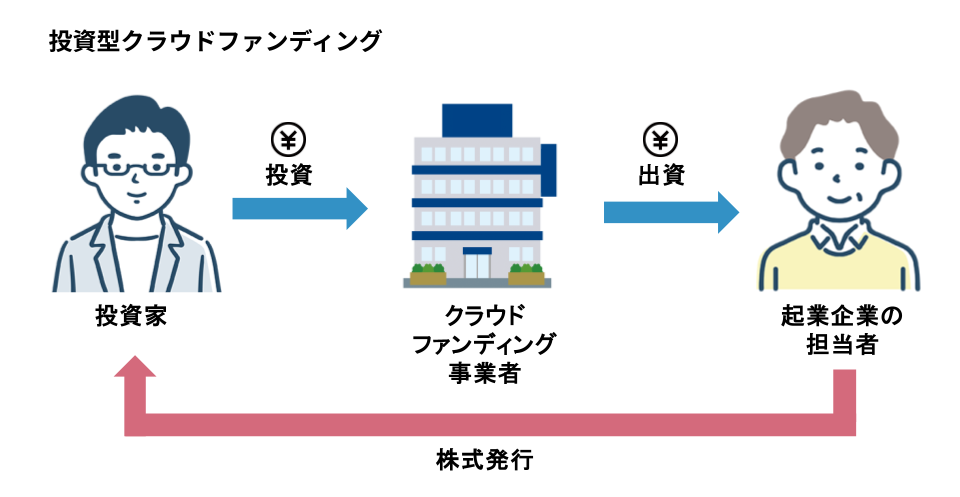

投資型クラウドファンディング

投資型クラウドファンディングは、企業が株式やファンド、社債などを発行することで、支援者から事業資金を調達する方法です。

支援者は、金銭的なリターン(配当、利息、売却益など)を期待して投資を行います。

投資型はさらに、未上場企業の株式を発行する「株式投資型」、企業が融資を受け、支援者に利息を支払う「融資型(貸付型)」、特定の事業に対して投資家から資金を募る「ファンド型」に分けられます。

大規模な資金調達が可能であり、投資家からの経営支援を受けられる可能性がある点がメリットです。

しかし、金融商品取引法の規制対象となるため、手続きが煩雑であり、情報開示義務も発生します。

株式投資型の場合は、経営の自由度が低下する可能性も考慮しなければなりません。

成功のためには、明確な事業計画書や投資判断資料を準備し、投資家向けの情報発信を積極的に行う必要があります。

法人がクラウドファンディングを利用するケース

法人がクラウドファンディングを利用するケースは、以下の通りです。

- 新商品・サービスの開発資金調達

- プロジェクトの実施(地域活性化、社会貢献など)

- 既存事業の拡大

- マーケティングおよびテストマーケティング

- ブランディングや認知度の向上

新商品・サービスの開発資金調達

クラウドファンディングは、新商品やサービスのアイデアを広く世に問う絶好の機会です。

共感した人々から直接資金を調達できるため、従来の金融機関からの融資と比較して、審査のハードルが低く、スピーディーかつ柔軟な資金調達が可能です。

銀行融資のように担保や厳しい事業計画を求められることも少なく、アイデアさえあれば、実績のないスタートアップ企業や中小企業でも挑戦しやすいのが特徴です。

さらに、クラウドファンディングは単なる資金調達の手段にとどまりません。

支援者からのフィードバックを通じて、商品やサービスの改善点、潜在的なニーズを発見できる貴重な機会にもなります。

顧客の意見を開発段階で反映させることで、より市場ニーズに合致した製品を生み出し、成功の確度を高められます。

プロジェクトの実施(地域活性化、社会貢献など)

地域活性化や社会貢献を目的としたプロジェクトは、その性質上、資金調達に苦労することが少なくありません。

クラウドファンディングは、こうしたプロジェクトの資金調達の課題を解決する有効な手段となります。

プロジェクトの理念や社会的な意義に共感する人々から、広く資金を集めることができるからです。

支援者は単なる資金提供者ではなく、プロジェクトの成功を共に目指す仲間となります。

そのため、支援者との間に強い連帯感が生まれ、プロジェクトの推進力となります。

また、クラウドファンディングプラットフォームを通じてプロジェクトを広く周知することで、これまでリーチできなかった潜在的な支援者層にアプローチできる点も大きなメリットです。

既存事業の拡大

既存事業の拡大を目指す際、新たな拠点の設置や設備投資には多額の資金が必要となります。

クラウドファンディングを活用することで、これらの資金調達ニーズに対応できます。

金融機関からの融資に加えてクラウドファンディングを活用することで、資金調達の選択肢を広げ、リスクを分散することができます。

さらに、クラウドファンディングは、既存顧客だけでなく、新たな顧客層へのアプローチも可能です。

プロジェクトを通じて、自社の製品やサービスを広く認知させ、市場の反応を見ながら事業拡大を進めることができます。

支援者からのフィードバックは、市場ニーズを把握し、事業戦略を最適化するための貴重な情報源となります。

マーケティングおよびテストマーケティング

クラウドファンディングは、新商品やサービスを市場に投入する前の、効果的なマーケティング・テストマーケティングの手段としても活用できます。

プロジェクトを公開することで、市場の反応をリアルタイムで把握し、潜在顧客の関心度や需要を測ることができます。

支援者からのフィードバックや意見は、製品の改善、プロモーション戦略の調整、価格設定など、様々な意思決定に役立ちます。

特にテストマーケティングとして利用する場合、少量の製品をリターンとして提供することで、需要の有無やターゲット層の興味を具体的に測定できます。

プロジェクトの進行中に寄せられる支援者の声やリターンの選択状況は、今後の販売戦略や商品改良に直結する貴重なデータとなります。

ブランディングや認知度の向上

クラウドファンディングは、法人にとって強力なブランディングツールとしても機能します。

プロジェクトページを通じて企業の理念やビジョン、ストーリーを発信することで、共感を呼ぶとともに、企業イメージの向上に貢献します。

特に、社会貢献性の高いプロジェクトや、地域活性化に貢献するプロジェクトは、メディアに取り上げられる可能性も高く、広報効果も期待できます。

プロジェクトを支援することで、支援者は企業との繋がりを感じ、共感や愛着を深めます。

支援者との双方向のコミュニケーションを通じて信頼関係を構築し、長期的なファンを獲得することも可能です。

こちらの記事もあわせてご参照ください▼

【起業・開業】新規事業立ち上げ時の資金調達方法について解説

法人がクラウドファンディングで資金調達するメリット

法人がクラウドファンディングで資金調達するメリットは多岐にわたり、以下のようなものがよく知られています。

- プロジェクトに最適な形態を選べる

- マーケティング活動としても機能する

- 複数の支援者からの資金調達でリスクを分散できる

- 投資家から受ける「出資」の代替手段として活用可能

プロジェクトに最も適した形態を選択できる

クラウドファンディングは、法人がプロジェクトの目的や性質に応じて「購入型」「寄付型」「投資型」の3つの形態から最適なものを選べる点が大きなメリットです。

| 購入型クラウドファンディング | 支援者に商品やサービスをリターンとして提供し、新商品の開発資金を調達する際に効果的。 |

| 寄付型クラウドファンディング | リターンを設けずに資金を募るため、社会貢献性の高いプロジェクトに適しており、支援者からの共感を得やすい。 |

| 投資型クラウドファンディング | 支援者に株式や社債の形でリターンを提供し、事業拡大を目指す法人に最適。 |

これらの中から適切な形態を選択することで、法人はプロジェクトの成功可能性を高め、資金調達を効果的に進めることができます。

マーケティング活動としても機能する

クラウドファンディングは、資金調達と同時に、法人にとって強力なマーケティングツールにもなります。

プロジェクト公開により、不特定多数の人々へ企業や商品・サービスを認知させる機会を創出し、認知度向上に貢献します。

クラウドファンディングは話題性が高く、SNSやメディアに取り上げられやすいため、目標金額達成の成否に関わらずメディア露出が増え、ブランドイメージ向上に繋がります。

結果、広告費を抑えつつ広範囲なPR効果が期待できます。

さらに、潜在顧客にアプローチし新規顧客獲得に繋がる可能性も広げます。

プラットフォームやSNSを通じた支援者との直接的なコミュニケーションは、貴重なフィードバックを得て、深いエンゲージメントを築き、熱心なファン育成を可能にします。

これは将来的な事業展開の財産となるでしょう。

複数の支援者からの資金調達でリスクを分散できる

クラウドファンディングは、インターネットを通じて多様な支援者から資金を調達できるため、一人の大口投資家や金融機関に依存するリスクを軽減し、プロジェクトの失敗リスクを抑えながら安定した資金調達を実現できます。

さらに、多くの支援者を巻き込むことで、プロジェクトの認知度や信頼性の向上にも繋がり、さらなる支援を呼び込む好循環を生み出す可能性も秘めています。

返済義務がない

クラウドファンディングの最大の魅力の一つは、資金調達後に返済義務がない点です。

特に寄付型や購入型のクラウドファンディングでは、支援者からの資金はプロジェクトへの共感やリターンに対する対価であり、借入金のような返済負担が発生しません。

このため、法人は資金の使い道に制限がなく、事業計画に応じて柔軟に資金を活用できます。

法人がクラウドファンディングで資金調達するデメリット

クラウドファンディングは法人にとって魅力的な資金調達手段ですが、以下のようなデメリットも存在します。

- 目標金額を達成できない可能性がある

- 事業アイデアを盗用される可能性がある

- リターンの設定と履行が必要

- プラットフォームの手数料がかかる

- 企業のイメージに悪影響を及ぼすリスクがある

- 資金調達までに時間がかかる

目標金額を達成できない可能性がある

クラウドファンディングでは、プロジェクトごとに設定された目標金額を達成しなければ資金調達が失敗します(All or Nothing 方式の場合)。

もし目標金額に到達できなければ、計画が頓挫し、事業全体に悪影響を及ぼすリスクがあるため、事前の周到な準備やPR活動が不可欠です。また、目標金額の設定は、高すぎても低すぎても成功の妨げになるため、慎重な検討が必要です。

事業アイデアを盗用される可能性がある

クラウドファンディングでは、プロジェクトの内容を公開することが求められますが、これにより事業アイデアや計画が競合他社に盗用されるリスクが生じます。

特に革新的なビジネスモデルや独自の技術を含むプロジェクトは、公開された情報を基に他社が模倣を試みる可能性が高まります。

アイデア自体は著作権の保護対象外であるため、法的な対処が難しい場合もあります。

しかし、事前に特許や商標、実用新案などの知的財産権を取得しておくことで、模倣のリスクを低減することができます。

また、プロジェクトの公開範囲を限定したり、NDA(秘密保持契約)を締結したりすることも有効な対策となります。

リターンの設定と履行が必要

クラウドファンディングでは、支援者に対して魅力的なリターンを提供できるか否かが、プロジェクトの成功を大きく左右します。

特に購入型クラウドファンディングにおいては、リターンの魅力度が支援額に直結すると言っても過言ではありません。

しかし、リターンの設定にはコストや手間が伴い、履行には多くの時間と労力が必要です。

リターンの原価、送料、人件費などを考慮し、適切な価格設定を行う必要があります。

また、リターンの内容や配送時期に変更が生じた際には、速やかに支援者に報告する義務があります。

プラットフォームの手数料がかかる

クラウドファンディングを利用する際、法人はプラットフォームに対して手数料を支払う必要があります。

この手数料は一般的に資金調達額の5%から20%程度であり、プロジェクトの内容や選択したプラットフォーム、利用する方式(All or Nothing / All-in)によって異なります。

目標金額の設定時には、手数料が調達金額から差し引かれるため、事前に手数料の額を確認し、資金調達計画に組み込んでおきましょう。

また、プラットフォームによっては、手数料以外に決済システム利用料などの費用が発生する場合もあります。

企業のイメージに悪影響を及ぼすリスクがある

クラウドファンディングは、企業の認知度向上やイメージアップに寄与する一方で、プロジェクトの失敗やトラブルが企業のイメージに悪影響を及ぼすリスクも内包しています。

目標金額に到達できなかったり、リターンの履行が遅れたり、あるいはプロジェクトが途中で中止になったりすると、支援者や取引先からの信頼を失う可能性が高まります。

このような事態を避けるためには、事前に入念な計画を立て、進捗状況をこまめに報告するなど、透明性の高い運営が求められます。

また、支援者との適切なコミュニケーションを重視し、誠実な対応を心がける必要があります。

資金調達までに時間がかかる

クラウドファンディングで資金調達を行う場合、プロジェクトの企画から資金調達完了まで、数週間から数ヶ月という一定の期間が必要となるのが一般的です。

プラットフォームによっては、掲載前に審査が必要な場合もあり、さらに時間を要することもあります。

プロジェクトの準備段階からプラットフォームへの掲載、PR活動、そしてリターン発送に至るまで、それぞれの段階で多くの時間と労力を費やすことになります。

早期に資金を必要とする場合や、大規模なプロジェクトで高額の資金調達を目指す場合は、24時間審査&最短翌日融資の不動産担保ローンなど、ほかの資金調達方法を検討してみるのも良いでしょう。

資金調達をお急ぎの法人様は、こちらの記事もご参照ください▼

即日融資可能な不動産担保ローンはある?選び方や特徴を紹介

法人向けクラウドファンディングの流れ

法人向けクラウドファンディングを成功させるためのステップは、以下の通りです。

- プロジェクトの目的を明確化する

- 目標金額を設定する

- クラウドファンディングの種類とプラットフォームを選定する

- プロジェクトページを作成し、公開する

- 広報活動を行い、支援者とコミュニケーションをとる

- プロジェクトを完了し、支援者にリターンを提供する

ステップ1:プロジェクトの目的を明確化する

なぜ資金が必要なのか、集めた資金をどのように活用するのか、そしてプロジェクトを通じてどのような成果を達成したいのか(数値目標などを含めて)具体的に示すことで、支援者の理解と共感を得やすくなります。

また、プロジェクトの背景にあるストーリーや想いを伝えることも、支援者の心をつかむための重要なポイントです。

ステップ2:目標金額を設定する

プロジェクトの目的が明確になったら、次に目標金額を設定します。

この金額は、プロジェクトに必要な資金を正確に見積もった上で、達成可能な範囲で決定しましょう。

内訳(何にいくら使うのか)を明確にすることで、支援者からの信頼を得やすくなります。

高すぎる目標金額は支援者を遠ざける可能性があり、逆に低すぎるとプロジェクトの実施が困難になる恐れがあります。

過去の類似プロジェクトの成功事例などを参考にすると良いでしょう。

ステップ3:クラウドファンディングの種類とプラットフォームを選定する

法人向けクラウドファンディングには、「寄付型」「購入型」「投資型(融資型・ファンド型・株式投資型)」の 大きく分けて3種類 があります。

それぞれの特徴を理解し、プロジェクトの目的に合った種類を選択することが重要です。

例えば、新商品のテストマーケティングには購入型が適していますが、事業拡大には融資型や株式投資型が効果的です。

また、社会貢献性の高いプロジェクトであれば、寄付型も選択肢となります。

また、クラウドファンディングを実施するプラットフォームも複数存在します。

プラットフォームによって手数料や掲載されているプロジェクトの種類、支援者層が異なるため、プロジェクトに合ったプラットフォームを選定する必要があります。

プラットフォームの選択にあたっては、過去の実績や得意分野、サポート体制なども比較検討すると良いでしょう。

ステップ4:プロジェクトページを作成し、公開する

クラウドファンディングを成功させるには、魅力的なプロジェクトページを作成することが不可欠です。

プロジェクトページは、いわば「ネット上のプレゼンテーション資料」であり、企業の顔となるものです。

このページは、法人にとってプロジェクトの内容やビジョンを効果的に伝え、支援者からの共感と資金調達を促進するための重要なツールとなります。

具体的には、以下のような要素を盛り込むと良いでしょう。

- プロジェクトの概要、目的、解決したい課題

- プロジェクトの背景にあるストーリーや想い

- 集まった資金の使い道(内訳)

- プロジェクトのスケジュール

- リターンの詳細(写真、説明)

- 企業の紹介、実績

- 支援者へのメッセージ

- FAQ(よくある質問)

リターン内容や支援者へのメッセージも丁寧に記載することで、支援者への感謝の気持ちを表明し、プロジェクトへの参加を促すことができます。

また、動画や画像を効果的に使用することで、より視覚的に訴えることができます。

ステップ5:広報活動を行い、支援者とコミュニケーションをとる

プロジェクトページを公開したら、次は広報活動を行い、積極的に支援者を募りましょう。

SNSやブログ、自社メディア、プレスリリースなどを活用し、プロジェクトの情報を発信します。

ターゲット層を明確にし、それぞれの層に響くようなメッセージを発信することを意識してください。

また、支援者からの質問やコメントには迅速かつ丁寧に対応し、積極的にコミュニケーションをとることも欠かせません。

プロジェクトの進捗状況を定期的に報告するなど、支援者に寄り添い、自分もプロジェクトの一員であると感じてもらえるようなプロモーション方法を考えましょう。

例えば、支援者限定のイベントを開催したり、進捗報告会をオンラインで実施したりすることも効果的です。

ステップ6:プロジェクトを完了し、支援者にリターンを提供する

プロジェクトが目標金額を達成し、無事に完了した際には、支援者に対して速やかにリターンを提供しましょう。

また、成果や資金の使途について詳細な報告を行い、感謝の意を伝えることで、支援者との長期的な信頼関係を築くことができます。

リターンの発送が遅れる場合や、内容に変更がある場合は、必ず事前に連絡し、丁寧な説明を心がけましょう。

クラウドファンディングの種類によって、かかる税金は異なる

クラウドファンディングで資金調達を行う場合、法人にはどのような税金がかかるのでしょうか?

実は、クラウドファンディングの種類によって税務上の扱いが異なり、適切な会計処理と税金対策が不可欠です。

こちらでは、クラウドファンディングの種類(購入型・寄付型・投資型)ごとに異なる税金について、それぞれ解説します。

購入型クラウドファンディングでかかる税金

購入型クラウドファンディングでは、法人が支援者に対して商品やサービスをリターンとして提供します。

これは、通常の商取引と同様に扱われます。

この際、集まった資金は法人税法上の益金として計上され、法人税の課税対象となります。

リターンにかかる製作費用や配送費用は経費として計上できるため、適切な経費処理を行うことで節税対策が可能です。

また、支援者からの資金に対して消費税が課税されます(課税事業者の場合)。

提供する商品やサービスの性質に応じた税率の確認が必要です。

目標金額を達成できなかった場合でも、集まった資金に基づいて税金の計算が求められるため(All-in型の場合)、正確な収支把握と適切な会計処理が求められます。

All or Nothing型で目標未達成の場合は、資金の受け取りがないため、課税関係は発生しません。

寄付型クラウドファンディングでかかる税金

寄付型クラウドファンディングでは、法人が支援者から寄付という形で資金を受け取ります。

この場合、受け取った資金は原則として法人税法上の益金に該当しますが、法人が特定公益増進法人などに該当する場合、特定の公益法人等への寄付は損金算入が認められることがあります。

一般の法人の場合は、寄付金の損金算入には限度額があります。

支援者は見返りを求めずに資金を提供するため、寄付金として扱われるのが一般的ですが、寄付金が事業活動に直接使用される場合や支援者に何らかの経済的利益(例えば、企業名の掲載など)を提供する場合には、税務上の扱いが異なることがある点に注意してください。

投資型クラウドファンディングでかかる税金

投資型クラウドファンディングでは、支援者から出資を受け、株式や社債を発行するケースがあります。

この場合、法人が調達した資金は出資金(資本金等)として扱われ、売上(益金)には計上されません。

ただし、出資に伴う手数料や関連費用は会計処理が必要となります。

また、投資家に分配する配当金 や利息 は法人税の計算に影響を与えるため、注意が必要です。

株式投資型の場合は、配当は損金不算入ですが、融資型の場合は、支払利息は損金に算入できます。

ファンド型の場合は、形態によって取り扱いが異なります。

法人がクラウドファンディングを成功させるためのポイント

法人がクラウドファンディングで資金調達を成功させるためのポイントは、以下の5つです。

- 現実的な目標金額を設定する

- 魅力的なプロジェクトページを作成する

- 魅力的なリターンを設計する

- 適切なプラットフォームを選択する

- 事前に支援者を獲得しておく

それぞれ解説します。

現実的な目標金額を設定する

クラウドファンディングの成功には、現実的な目標金額の設定が不可欠です。

高すぎる目標は支援者にリスクを感じさせ、資金調達の失敗を招く恐れがあります。

一方、低すぎる目標では必要な資金が集まらず、プロジェクトの実現性が疑われることになります。

したがって、事業計画や資金の用途を詳細に検討し、過去の成功事例を参考にしながら、適切な金額を算出する必要があります。

魅力的なプロジェクトページを作成する

クラウドファンディングにおいて、プロジェクトページは支援者との初めての接点であり、その魅力を伝える重要な要素です。

「共感」を生み出すような、ストーリー性のある内容を心がけましょう。

ページにはプロジェクトの内容、目標金額、リターン品を明確に記載し、支援者が理解しやすいように構成する必要があります。

また、高画質の写真や動画を活用して、直感的にプロジェクトの魅力が伝わるような工夫をしましょう。

信頼性を高めるために、過去の実績や関連事業の情報、代表者やチームメンバーの紹介 を盛り込むのも効果的です。

魅力的なリターンを設計する

クラウドファンディングにおけるリターンは、支援者への感謝の表れであり、プロジェクトへの参加を促す重要な要素です。

リターンの内容は、支援者にとって魅力的であることが求められ、プロジェクトに関連した商品や体験を用意することで支援額の増加が期待できます。

金額別に複数のリターンを用意し、選択肢を増やすことも有効です。

ただし、リターン設計時にはコストや手間を考慮し、実行可能な範囲で設定することを意識しましょう。

リターンの製造・提供にかかる費用だけでなく、送料や発送作業にかかる人件費なども考慮に入れる必要があります。

適切なプラットフォームを選択する

法人がクラウドファンディングを成功させるためには、プロジェクトの内容や目標金額、ターゲット層に応じた適切なプラットフォームの選択が不可欠です。

例えば、不動産投資型のプロジェクトであれば、不動産に特化したプラットフォームを選ぶことが効果的です。

各プラットフォームの得意分野、手数料体系、ユーザー層、サポート体制などを比較検討し、自社のプロジェクトに最適なプラットフォームを選びましょう。

複数のプラットフォームで同時にプロジェクトを実施することも、戦略の一つとして考えられます。

事前に支援者を獲得しておく

クラウドファンディングの開始直後から支援が集まることで、他の潜在的支援者にも良い印象を与え、さらなる支援を呼び込む好循環を生むことができます。

プロジェクト公開直後に一定の支援が集まっていると、「人気のあるプロジェクト」として認識されやすくなります。

そのため、プロジェクト開始前に、既存の顧客や取引先、SNSフォロワー、 業界関係者に向けてプロジェクトの情報を発信し、支援者の基盤を構築しておくことをおすすめします。

事前に告知を行うことで、プロジェクト開始と同時に支援を集められる可能性が高まります。

また、事前にアンケートを実施し、潜在的な支援者のニーズや意見を把握することも有効です。

法人の資金調達なら大手町フィナンシャル!即日審査&高額融資が可能な不動産担保ローンです

クラウドファンディングは、資金調達しながら商品・サービスのプロモーションも行える、法人にとって魅力的な手段です。

しかしその一方で、支援者が集まらない、資金調達に時間がかかる、リターンを用意する手間がかかるといったデメリットも存在します。

そこで、より確実で迅速な資金調達手段として、不動産担保ローンも検討してみてはいかがでしょうか。

大手町フィナンシャルの不動産担保ローンは、24時間以内の審査と最短翌日融資に対応しており、緊急の資金需要にも即対応いたします。

また、柔軟な審査基準を設けており、創業直後で赤字の法人様にも融資の実績がございます。

信用情報に自信がない方も、ぜひ一度ご相談ください。